Batman faz 75 anos

Nesta quarta-feira, 23 de julho, acontece o ‘Dia do Batman’, em milhares de livrarias dos EUA

“É como um diamante inquebrável. Poderia colidir contra a parede ou o teto sem ficar nem sequer com um risco. Era só questão de encontrar a faceta que ninguém havia usado nunca.” A citação, em tom reverencial, quase religioso, é do roteirista e desenhista Frank Miller (300, Sin City), provavelmente a definição mais célebre do justiceiro de Gotham. Milionário playboy durante o dia. Gárgula vivente, flagelo do mal à noite. Batman. Um herói humano no Olimpo dos deuses dos quadrinhos. Um diamante de psique torturada que um sem-fim de artistas reinterpretou sem descanso em gibis, filmes e videogames. Um mito que agora completa 75 anos. O ano de suas 75 velinhas encontra o Cavaleiro das Trevas no auge do sucesso, em pé e sorridente sobre uma das gárgulas de Gotham, de onde sempre vigiou sua cidade. Sobram-lhe motivos para estar de bom humor. Um novo filme em andamento, Batman v Superman: Dawn of justice (2016), com a criticada escolha de Ben Affleck sob a máscara. A conclusão da tetralogia do videogame Batman Arkham, que vendeu mais de 12 milhões de cópias. E um macroevento que se realiza nesta quarta, rebatizado como Dia do Batman, e que tem milhares de lojas de quadrinhos nos Estados Unidos cantando parabéns pelo aniversário. Mas tudo começou como um sonho humilde. O sonho de um desenhista (Bob Kane) e um sapateiro (Bill Finger).

1938. Uma festa qualquer em Nova York. Finger e Kane apertam pela primeira vez as mãos. O encontro é narrado em detalhes no livro Batman: serenata nocturna (Timun Mas, 2014), de David Hernando (editor de Batman na Espanha durante seis anos), crônica do grande esquecido na criação do personagem: o sapateiro Finger. Hernando descreve um Finger retraído, apaixonado por cinema e Mozart, e um Kane deslumbrado e voraz que logo percebeu o negócio. Aquele cara poderia dar-lhe uma fortuna se escrevesse os gibis que ele desenhara. Kane ofereceu o trabalho, e Finger, que ainda não havia escrito uma linha sequer, aceitou. Sem saber que Kane ocultaria sua importância capital na gênese da personagem e arrebataria toda a fama. Afronta que a DC emendará nesta quarta, incluindo pela primeira vez a assinatura de Finger em uma capa, a do número especial que comemora o aniversário.

Salto no tempo para maio de 1939. Detective comics nº27, primeira ilustração. Grandes letras brancas avisam: Batman. Uma silhueta recortada com o que parece ser uma capa desdobrada e duas pequenas orelhas pontiagudas. Era o ser evocado pelo dicionário de psicologia consultado por Finger enquanto ele e Kane, desesperados, tentavam sair do aperto de criar um novo super-herói depois do Super-Homem ter arrasado. “Kane queria criar uma cópia do Super-Homem. Mas Finger se empenhou em fazer algo muito mais sombrio. Queria um detetive”, revela Hernando. O desenho original de Kane estava longe da figura icônica mundialmente conhecida. Um sujeito vestido de vermelho, com duas asas de morcego surgindo nas costas, máscara e o rosto descoberto. Um esboço que Finger corrigiria à saciedade, inspirando-se em outra personagem de seriados muito popular, o Sombra, até chegar a essa silhueta que se vislumbrava na primeira ilustração.

O Batman original imaginado por Bob Kane que logo seria corrigido por Bill Finger segundo mostra o gibi: 'Bill, the boy wonder'.

Os anos 40 foram o esplendor para o cavaleiro das trevas. Nasceram o Coringa, Charada, Duas-Caras e Mulher-Gato, vilões que tinham muito mais a ver com Jung ou Freud do que com ficção a científica desenfreada que outros super-heróis enfrentavam. Nasceu também a origem da personagem, uma das gêneses mais dramáticas de um super-herói. À saída do cinema com os pais, um rapaz filho de milionários, Bruce Wayne, fica órfão por causa da cobiça de um ladrão vulgar. Dois disparos acabam com seus pais. São as ilustrações da origem da personagem em Detective Comics nº33 (1939). De novo, uma ideia de Finger. As bases do sucesso estavam assentadas e tudo parecia caminhar à perfeição para o justiceiro das trevas. Mas a psicologia, que tanto contribuiu para o gibi do Batman, estava a ponto de cobrar seu preço. “Milhares e milhares de postos de trabalho perdidos. Uma censura brutal. Foi uma débâcle. A maior crise da história dos quadrinhos." Quem fala é Dennis O’Neal (Missouri, 1939), roteirista e editor de Batman durante três décadas. A hecatombe a que se refere foi a publicação do best-seller de Fredrick Wertham, Seduction of the innocent (Rinehart & Company, 1954), um livro em que o psicólogo de origem alemã apontava os gibis como um dos maiores culpados pela alta delinquência juvenil nos Estados Unidos. O’Neil destaca a magnitude da catástrofe: “Chegaram a queimar pilhas de gibis nas ruas. Muitíssimas coleções acabaram e a maioria das editoras foi fechada. Os quadrinhos estiveram a ponto de morrer. Dos super-heróis, só o Super-Homem e o Batman aguentaram.”

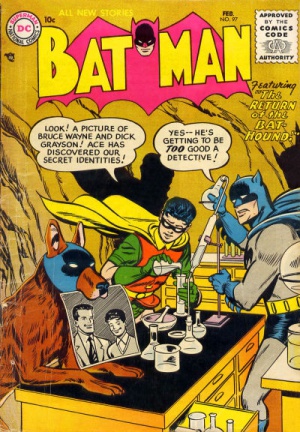

Mas de que maneira. Os anos cinquenta são os anos de vergonha para a personagem. Contava com Robin e passou a ter uma Batfamília, com o Bat-Cão incluído. Enfrentava vilões tão tortuosos como Duas-Caras ou o Coringa e passou a lutar em outros planetas contra alienígenas. Um broto do que era o Batman daquela época. Capa da revista Batman nº 97 (1956): Batman e Robin com matrazes e tubos de ensaio olhando para o Bat-Cão que tem na boca uma foto de suas identidades secretas. Robin: “Olhe! Uma foto de Bruce Wayne e Dick Grayson, Ace descobriu nossas identidades secretas!”. Batman: “Você será um grande detetive!”.

Os anos sessenta foram o momento de levantar a cabeça. E o primeiro passo no futuro da personagem e de toda a indústria dos quadrinhos: ser um laboratório de ideias para o audiovisual. No dia 12 de janeiro de 1966 foi ao ar o primeiro dos 120 episódios de Batman, série de televisão protagonizada por Adam West. Seu espírito era muito camp, na linha festiva do Batman daqueles anos, mas regularizou a presença da personagem e de seus vilões. “Produziu-se uma retroalimentação entre a série e o gibi que logo se repetiria com os filmes. Para o pessoal de Hollywood, a personagem só interessava porque era algo que podia render muito dinheiro, mas contribuiu para tirar o gibi do ostracismo”, afirma O’Neil. O êxito da série pavimentou a nova era dourada que estava prestes a começar.

Batman, vinte e poucos anos, em uma Gotham cheia de putas, brutais gangues de rua e polícia corrupta. Batman, 50 anos, em um futuro distópico ao estilo de Blade runner. Entre esses dois, o rapaz sem experiência (Batman: Ano um) e o homem maduro que pendurou a capa e volta anos depois (Batman: A volta do cavaleiro das trevas), se forjou grande parte do boom artístico e comercial das histórias em quadrinhos americanas nos anos oitenta. Seu autor, Frank Miller, um artista naquela época kamikaze, que havia revolucionado Daredevil, algo assim como oBatman da Marvel, e que tinha uma ideia muito clara de como misturar reflexão sociopolítica, o futuro orwelliano e a violência com os super-heróis.

Mas Miller, que ficou com todos os méritos, se beneficiou do trabalho de limpeza que na década anterior havia sido feito por Dennis O’Neil –como editor e escritor– e Neil Adams –como artista revolucionário. O’Neil explica como dinamitou a personagem: “Me deram carta branca. Bill Finger me passou o bastão e pude tomar decisões radicais. Primeira: Batman sozinho, nem Robin, nem nada. Segunda: os vilões clássicos e obscuros assumiam o protagonismo”. E um terceiro ingrediente para a fórmula mágica: risco artístico. De dezembro de 1988 a janeiro de 1989, O’Neil encabeçaria uma aposta radical: Uma morte na família. Os leitores, discando 1-900-720-2666, deviam decidir se o segundo Robin, Jason Todd, deveria morrer ou viver. 5.271 pessoas disseram que não. Mas 5.343 disseram sim. O Coringa, armado com uma alavanca de ferro, golpeia Robin até a morte. “Foi a primeira vez que senti o gibi como algo mais que um trabalho. Percebi que realmente tínhamos um impacto emocional enorme em nossos leitores, que estávamos fazendo arte”, recorda O’Neil, emocionado. Resultado: Hollywood focalizou Batman, Tim Burton dirigiu Batman (1989) e a era do blockbuster super-heróico começava.

Há uma ponte diáfana que conecta o Batman de 1989 com a recente trilogia de Christopher Nolan, que faturou quase 2 bilhões de euros (cerca de 6 bilhões de reais), e a situação da personagem hoje em dia. A sombra do poder de Hollywood se estende sobre o cruzado encapuzado. Por sua vez, o videogame obteve um sucesso que volta a deixar pequeno tudo o que se pode conseguir no gibi. Um filme como O cavaleiro das trevas ressurge (2012), recordista de público entre os nove filmes da personagem, arrecadou mais de 800 milhões de euros (aproximadamente 2,4 bilhões de reais). Uma cifra muito acima do valor de toda a indústria do gibi (menos de 600 milhões de euros anuais, algo como 1,8 bilhões de reais).

Frank Miller revolucionou o Batman com um coquetel de sociopolítica, futurismo 'orwelliano' e violência

“É um risco muito grande e creio que pode ter um efeito terrível sobre a liberdade dos roteiristas. Me dá muito medo”, afirma Brian Azzarello, um de os criadores que mais revolucionaram a personagem nos últimos anos, especialmente em Batman: o cavaleiro da vingança (2011), uma história na qual os pais de Bruce Wayne sobrevivem e se transformam em Batman e no Coringa. Outros, como Dennis O’Neil ou Katie Kubert, a primeira mulher a ser editora da personagem, o veem com mais otimismo: “Somos seu laboratório de ideias. O gibi sempre foi o lugar onde se forjam as revoluções que depois chegam ao cinema”, afirma Kubert. O’Neil é menos romântico: “É bom para eles usar-nos como storyboard, porque quando colocam duzentos milhões de dólares sobre a mesa não se pode correr o risco de experimentar para ver como fica”.

Se Batman poderá fazer outros 75 anos é algo à mercê do acaso. Mas os criadores acreditam que sim. “Claro que ele pode reinventar-se outra vez. O Super-Homem é muito mais rígido. Mas o Batman sempre pode se renovar”, afirma Azzarello. Neil Gaiman, que escreveu a morte definitiva de Batman em O que aconteceu ao cavaleiro das trevas?(2009), o vê como um vovô centenário por uma razão muito simples: “Batman funciona. Tudo nele encaixa. O traje encaixa. Suas origens encaixam. E há algo mais. O Super-Homem vem de um planeta que foi pelos ares. Assim, a cada dia que a Terra continua intacta, o Super-Homem tem um passo de vantagem. Os pais do Batman foram assassinados. De modo que a cada dia que sai para lutar, tem um passo de desvantagem”.

+(1).jpg)