Fernando Pessoa

COM TODA CERTEZA

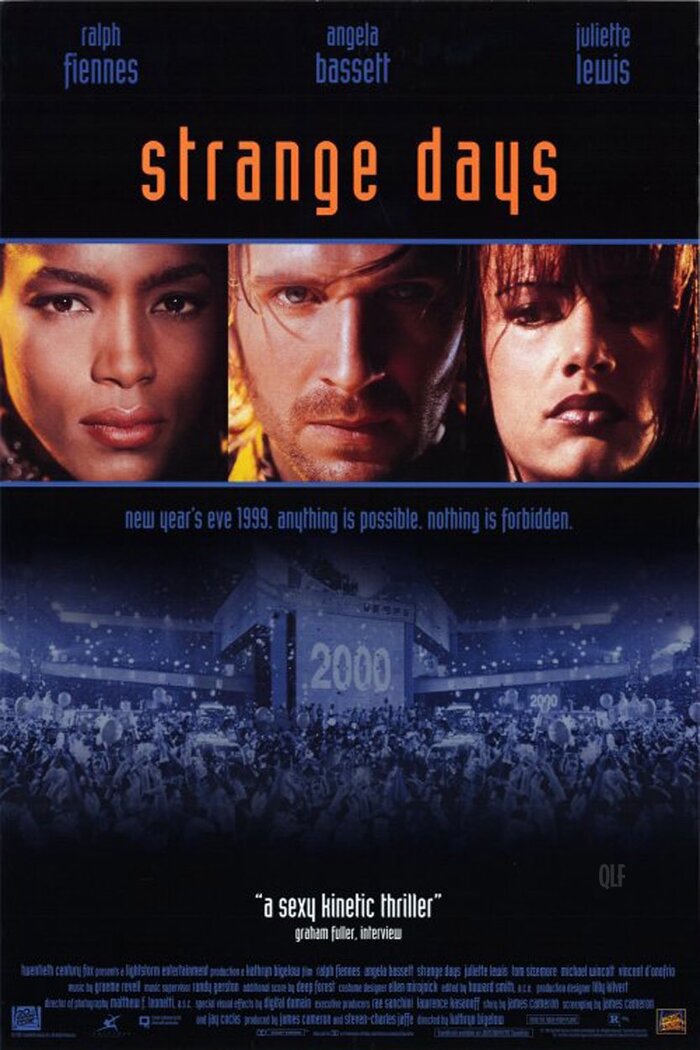

Nos últimos dias de 1999 em Los Angeles, um ex-tira (Ralph Fiennes) negocia com CDs contendo informações sobre emoções e memórias de outras pessoas. Desta maneira, um homem casado "vai para cama" com outra mulher e não é infiel. No entanto, quando um disco que contém informações gravadas por uma prostituta assassinada que testemunhou um crime vai parar nas mãos deste ex-policial sua vida corre perigo, pois se o conteúdo for revelado uma reação popular inimaginável pode acontecer na cidade.

Leslie Winer

Marie Helvin

Steven Meisel

Janice Dickinson

Nick Rhodes

Mike Hill

Janice Dickinson

Brad Harryman

Greg Thompson

Karen Bjornson Macdonald

Rene Russo

Patti Smith | Fotos: Pieter Hugo e Styling: Tony Irvine

por Chloé Cooper Jones

12 / 10 /2023

Patti Smith não está escrevendo. “Não vai durar muito”, ela me diz. “Já faz um tempo, já se passaram algumas semanas. E estou nesse estado de nada.” Estamos tomando chá à mesa do quarto de hotel dela em Paris. Ela faz uma pausa enquanto os sinos da igreja tocam do outro lado do Sena, chegando até nós pela janela aberta. “Viu?” ela diz rindo, apontando para o som que aparentemente chegou para enfatizar suas palavras com autoridade divina. “Ele sabe.” Estamos falando de uma página de seu último livro, A Book of Days, um volume de fotografias e textos para cada dia do ano. As imagens capturam a textura da vida diária de Smith – sua estante de livros, sua xícara de café, seus óculos, suas mãos trabalhando, pairando sobre uma página de sua prosa.

O livro também compartilha objetos significativos para Smith, coisas que pertenceram a pessoas importantes em sua vida e que morreram: o chaveiro de sua mãe, a bola de golfe de seu pai, o chapéu do poeta Lawrence Ferlinghetti, um colar dado a ela embrulhado em tecido preto do artista Robert Mapplethorpe, a guitarra Mosri- te de seu falecido marido. Esses objetos ainda guardam para ela uma carga, a energia do dono que se foi. A le- genda abaixo de uma imagem do canivete de Sam Shepard diz: “Siga em frente, não importa o que aconteça, meus talismãs parecem sussurrar”.

A página específica que estamos discutindo é uma fotografia recente de Smith, tirada em seu apartamento no West Village, em Nova York, onde ela está sentada, com a cabeça apoiada em uma das mãos, olhando para o horizonte. Ao ver este retrato, ela percebeu que sua postura e olhar eram idênticos ao modo como sua falecida mãe, Beverly, se sentava quando ela procurava uma solução para um problema. “Ela podia estar fumando ou algo as- sim e parecia tão distante que sempre dizia que não estava pensando em nada”, diz Smith.

A legenda abaixo deste retrato diz, em parte: “Agora sei o que é nada”. “Ok”, eu pergunto a ela, “o que é esse nada”? “Você tem um problema”, explica, “e tem uma solução, mas está naquele estranho limbo onde não se sente exata- mente sobrecarregado pelo problema e não tem uma so- lução. Você está naquela atmosfera entre esses dois polos. E nessa atmosfera, você vai inventar alguma coisa. E isso é como aquele vazio. E eu me encontro lá agora.” O “estado de nada” de Smith não significa que ela não es- teja fazendo nada. Muito ao contrário. Ela permanece em constante movimento durante toda a semana que passa- mos juntas em Paris, fazendo malabarismos com foco e intensidade entre seus múltiplos projetos criativos e suas obrigações sociais ou de imprensa. “Ela é uma pessoa in- quieta. Ela é uma artista inquieta”, disse-me Betsy Lerner, agente literária de longa data e amiga íntima de Smith. “Ela está sempre em algum estado físico de movimento. Não quero dizer apenas literalmente. Eu também acho que, na mente dela, ela está indo muito rápido. Estamos falando de um cérebro efervescente.”

Patti Smith | Fotos: Pieter Hugo e Styling: Tony Irvine

Vejo Smith pela primeira vez no Centre Pompidou, o museu de arte moderna de Paris, onde ela estava imersa na conclusão de sua exposição Evidence, uma colaboração com os artistas sonoros do Soundwalk Collective (em cartaz no início do ano). Os visitantes recebem fones de ouvido e podem ouvir Smith lendo a poesia de Antonin Artaud, Arthur Rimbaud e René Daumal, sua voz entrelaçada em uma trilha de sons coletados em locais que tiveram um significado especial na vida desses poetas. Encontro Smith parada de costas para mim em um cavalete, em um canto iluminado do espaço da galeria.

Um saco de terra vermelha está a seus pés. É de uma caverna nas montanhas do México onde o poeta Artaud vivenciou o ritual transformador do peiote que ele documenta em seu livro A Dança do Peiote. Smith a transformou em pigmento e agora usa a terra para pintar sua própria montanha. Esta é, em muitos aspectos, uma primeira imagem perfeita de Smith, cujo trabalho é indiscutivelmente melhor compreendido por um impulso criativo para transfigurar o comum em extraordinário. “Ela tem a qualidade de tornar mágico o mundano”, disse-me seu amigo íntimo Michael Stipe, ex-R.E.M.

O impulso criativo de Smith também tende a confundir ou transcender os meios, tornando seu trabalho difícil de classificar. “Robert (Mapplethorpe) sempre estava preocupado porque eu tinha muitas maneiras diferentes de me expressar”, diz Smith. “Tantas vocações, e por que não consegui me apegar a uma? Eu simplesmente não consigo. É engraçado porque de vez em quando alguém diz muito gentilmente que tenho todas essas maneiras diferentes de me expressar, sou uma mulher da Renascença, mas acho que sou realmente um pau para toda obra.”Ela transformou sua primeira leitura de poesia, na igreja de São Marcos, no East Village, em 1971, em um show de rock, recrutando um balconista de uma loja de discos chamado Lenny Kaye (que está em sua banda até hoje) para tocar guitarra “como um carro batendo” atrás dela enquanto lia seus poemas. Como artista visual, ela às vezes escreve trechos de poemas ou usa palavras em seus desenhos, que muitas vezes são retratos energizados e semiabstratos (bem como autorretratos) dos artistas – vivos ou mortos – que ela considera amigos e guias. Ela agora é reverenciada quase igualmente como escritora e como estrela do rock.

Seu livro “Just Kids, que narra seu relacionamento com Mapplethorpe, ganhou o National Book Award em 2010. Talvez o único ponto em comum nas muitas obras literárias publicadas de Smith seja um sentido de realidade permeável e fronteiras abertas, uma vez que a sua escrita num único volume pode passar da memória às observações do mundo natural e aos momentos confusos entre o sonho e a vigília. Ela lançou 11 álbuns de estúdio e ainda faz turnês, muitas vezes incorporando leituras de poesia ou trechos de não ficção em seus shows ao vivo. Muitas de suas canções mais conhecidas explodem a estrutura das canções populares de outras pessoas, como a versão de Hey Joe, de Jimi Hendrix , ou Gloria, de Van Morrison para acomodar sua visão totalmente única, sua voz, sua energia. “Está além do gênero. Está além da música. Está além da poesia”, diz Stipe, falando sobre a mudança interna que sentiu quando ouviu pela primeira vez a música Birdland, do álbum de estreia de Smith, Horses, em 1975. “É como uma visão estática para mim. E desde muito jovem, abracei isso e nunca olhei para trás.”

Ela foi chamada de vários nomes ao longo de sua carreira: “madrinha do punk” (“era a rainha ou princesa do punk, mas depois você envelhece e de repente você é madrinha”), “princesa do mijo” (depois de uma das primeiras músicas gravadas, Piss Factory). Ela gosta de alguns desses apelidos, acha todos absurdos, odeia “poeta dorock”.“Me chamar de poeta do rock ou de poeta laureada do punk? O que isso significa?”, diz. Ela não gosta de rótulos e acha que tentar descrevê-la é uma perda de tempo: “Se me chamassem de trabalhadora, que é o que sou, não teriam que se esforçar tanto para encontrar algum tipo de tagline absurda”.

Há uma “pequena tagline” dada a Smith que ainda dói. Em 1980, Smith casou-se com Fred “Sonic” Smith do MC5, mudou-se para Michigan e deixou a vida pública por 16 anos para constituir família. Nessa época, Smith me contou, um desenho dela apareceu no The Village Voice. Ela foi retratada com cascos em uma imagem intitulada “Vaca Doméstica”. Para alguns, estes 16 anos fora dos olhos do público podem ter parecido um abandono dos ideais artísticos, mas para ela foi um período profundamente enriquecedor e criativo. “Eu conhecia o território de ser uma espécie de estrela do rock, ou de fumar maconha e escrever poesia à noite, mas nesse outro território em que não me destaquei, encontrei pequenos prazeres. Eu costurava os botões da camisa ou da jaqueta do meu marido. Eu sabia que parecia muito amador… mas me sentia orgulhosa de costurar a saia da minha filha – a pequena bainha pregueada da saia dela. Quando terminei, tive uma sensação de realização. Você desco- bre que pode fazer muitas coisas.”

Patti Smith | Fotos: Pieter Hugo e Styling: Tony Irvine

A vida de Smith é definida através de duas devoções: amor e trabalho. Ela se refere a si mesma como uma trabalhadora porque, segundo ela, sua ambição sempre foi simplesmente fazer um ótimo trabalho. Não vê gravar álbuns ou estar no palco como inerentemente mais válido do que o trabalho que faz dentro de sua família, nem é isso mais importante do que o trabalho que ela viu sua mãe fazer, como garçonete durante anos para resolver o que Smith chama de “problemas criativos”, para criar e cuidar de Smith e seus irmãos. (Só para constar, Smith dá boas gorjetas, mesmo na França, onde não é a norma. “Minha mãe me mataria se me visse não dando gorjetas”).

“Eu cozinhei um ganso. Tipo, um de 5 quilos ou algo assim!” Smith me conta, com a mesma reverência que tem quando fala sobre qualquer um de seus outros empreendimentos artísticos. Isso foi na década de 80, quando seu marido estava vivo e eles moravam com os dois filhos no subúrbio de Detroit. Ela queria preparar um lindo jantar de Ação de Graças, mas teve alguns problemas ao tentar uma receita de molho de Julia Child, que a instruía a separar dois ovos. “Peguei duas tigelas pequenas e coloquei um ovo em uma tigela e um na outra. Então me dei conta: ‘Ah, não, devo ter lido errado. Eles não explicam o que acontece depois que você separa…’”

Smith acabou ligando para uma de suas irmãs, que riu dela por muito tempo. Ao ouvir Smith contar essa história, não estou convencida de que ela saiba agora o que deu errado. Mas esse não é o objetivo da história dela. A questão é que quanto mais aberto alguém estiver à vida, mais tudo poderá parecer uma aventura criativa enriquecedora. “Agradeço as habilidades de todos. Sou muito grata por alguém que consegue fazer uma xícara de café realmente boa. Sou grata pelas coisas em que as pessoas se destacam. Fazer um pão perfeito, não é maravilhoso? Eu simplesmente não consigo fazer isso… mas tenho a capacidade de ser completamente grata às pessoas que o fazem.” Ela me fala sobre o gênio artístico de outras pessoas, muitas vezes enquadradas no contexto de serem dedicadas a um único objetivo, algo que ela se sente incapaz de fazer. “Eu simplesmente não sou esse tipo de pessoa. Não sei por quê”, diz. Ela tem admiração por pessoas como Maryam Mirzakhani, Maria Callas ou Willem de Kooning – que poderiam ser chamadas de uma coisa: matemática, cantora de ópera, pintora – mas sente que tem mais uma “natureza dupla: compelida a sair e fazer um concerto. Ou sair e conversar alegremente com milhares de pessoas e querer reuni-las e trazer algo para suas vidas. Por outro lado, só quero minha solidão ou sentar sozinha em um café ou em meu quarto ou em uma mesa e escrever por horas”.

Uma tarde, estávamos andando pelo Centro Pompidou, diante de uma pintura de Joan Mitchell, discutindo a genialidade e a devoção obstinada da artista, quando somos abordadas por cinco jovens. Eles cercam Smith, tremendo de excitação por estar perto dela. Isso acontece muito ao longo da semana. Ela é parada em todos os lugares que vamos por pessoas de todas as idades que lhe dizem, sem fôlego, como foram inspiradas por ela em suas vidas. Smith é gentil e paciente nesses encontros. Ela faz perguntas, posa para muitas selfies. Na noite de abertura de sua exposição, seus admiradores incluem muitos outros artistas famo- sos e talentosos, como a atriz Charlotte Rampling, a quem Smith abraça com carinho e admiração mútua. Pergun to a Rampling como se conheceram e ela não consegue se lembrar. Eles sabem apenas que a atração magnética permanece sempre que se veem. O ator Aaron Taylor-Johnson sorri, abraçando Smith, enquanto o artista e cineasta Sam Taylor-Johnson tira uma fotografia. O casal se iluminou ao conversar comigo mais tarde sobre a tremenda transferência de energia que experimentaram na exposição de Smith e quando estavam na presença dela em geral.

Esta energia – que Lerner descreve como “cinética” e de uma “pulsação estética” – é importante para compreender a contribuição singular de Smith para a arte e a cultura. Há uma corrente elétrica que flui dela para o trabalho e para outras pessoas. É uma corrente poderosamente generosa e afirmativa que parece dizer aos seus receptores: “Sim. Você é livre. Você pode pegar um violão. Você pode escrever o que quiser. Você pode conversar com as pessoas que te inspiram. Você pode fazer sua vida girar em torno da arte e da exploração. Pode amar. Você pode ter uma família. Você é livre para fazer o que quiser.”

Patti Smith | Fotos: Pieter Hugo e Styling: Tony Irvine

Ocorre-me que sua capacidade não apenas de viver dessa maneira, mas também de comunicar e inspirar outras pessoas a viver dessa maneira é uma forma de genialidade. “Combina perfeitamente com sua personalidade e, talvez inconscientemente, com sua mensagem, que é de certa forma aspiracional”, diz Stipe. “Ele proporciona a qualquer pessoa, que esteja ouvindo ou lendo, uma espécie de capacidade de dizer: ‘Bem, eu consigo superar quase tudo.’” Através da arte e olhando as coisas da maneira como Patti as vê, você pode encontrar uma maneira para se divertir, uma forma de se educar, uma forma de sair de um momento triste ou sombrio. Smith ainda pensa nas cinco jovens que conhecemos no Pompidou perto da pintura de Joan Mitchell. Ela se pergunta se elas seriam o tipo de mulher que pegaria esta revista e leria o perfil dela, e por isso ela quer ter algo de valor para dizer a elas. “Eu olho para elas e penso: ‘Qual é o caminho que elas têm pela frente? Com o que terão que lidar?’” Uma certeza que Smith tem é que essas jovens enfrentarão dor e perda. “Sentimos dor; temos que passar por isso”, diz ela.

Às vezes, Smith me diz, ela acorda no meio da noite sentindo uma nova dor pela perda de seus amigos, de seu marido, de sua mãe. “Não suporto que Fred não volte. Ele se foi há, não sei, 27 anos ou algo assim. Ou que minha mãe não vai sentar e tomar um café. E então talvez eu chore bastante. Mas agora percebi que esses momentos, que no passado pareciam tão devastadores, são quase amigos. É como, ‘Ah, estou triste…’ É apenas mais uma prova de que estamos vivos e que ainda somos capazes de sentir uma infinidade de emoções”.

|

| Camila Sosa Villada Foto: María Palacios |

Por Thiago Andrill

O livro Parque das Irmãs Magníficas (Las Malas, em espanhol) é o primeiro trabalho da escritora, poetisa e atriz argentina Camila Sosa Villada traduzido para o português do Brasil. A narrativa se desenrola a partir do resgate de um bebê por um grupo de travestis na madrugada do Parque Sarmiento, em Córdoba (distante 695 km da capital Buenos Aires). Deste parto, os caminhos das personagens são revelados, alternando-se em convergência e distinção. “Não é um romance realista, pelo contrário”, afirma a autora em entrevista à Bazaar. “Não são detalhes de magia, essas personagens estão imersas em um mundo que não existe. O registro da violência – que é a única coisa que as pessoas reconhecem como familiar, porque a exercem todos os dias – faz com que se pense que é uma novela realista, que estou falando de minha vida”, continua.

Ganhador do prêmio Sor Juana Inés de la Cruz, da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a obra é publicada por aqui pelo selo Tusquets, da Editora Planeta. A protagonista inicia a história no auge de seus 178 anos, outra personagem vira lobiscate nas noites de lua cheia e, dia após dia, uma terceira se metamorfoseia em direção ao seu destino: se tornar um pássaro. Muito tem sido dito sobre um possível elemento autobiográfico no livro – principalmente em relação ao retrato de violências nele presentes e pela escorregadia associação dela por ser travesti. Além disso, a obra tem sido informalmente atribuída a classificação de gênero (neste caso, literário) de realismo mágico.

Esta possível interpretação, diz a autora, é mostra uma interpretação de quem não tem experiência em ler um livro que não casa com nenhum gênero literário. Camila é uma das convidadas do Agora é com Elas: Literatura e Sociedade na América do Sul, evento organizado pelo Goethe-Institut que reúne escritoras latino-americanas e alemãs a partir desta semana. A autora, que inaugura esta série de debates, falou à Bazaar sobre o novo livro, a ilusão do amor romântico, ódios carregados nas costas e as dificuldades em conceder entrevistas a jornalistas por vezes enviesados. Leia a íntegra:

Foto: María Palacios

Escrever é mais prazer ou alívio?

Nem uma coisa ou outra. Talvez quando morava com meus pais, a escrita era uma forma de ter uma voz em uma casa onde estava completamente silenciada. Mas logo isso deixou de ser assim, pois já faz 21 anos que moro sozinha. É inevitável. Algo que vem comigo. Não diria que é prazer. Minhas costas doem, tenho as articulações das mãos destruídas por má postura, editar livros é um pouco passar por um triturador de autoestima e está tudo bem, pois é a única maneira pela qual se aprendem algumas coisas. Tampouco é um alívio. Às vezes, as consequências se pagam mais na frente, porque a escrita termina e a gente pensa que tem obrigação de ser fiel à ela. É inevitável como comer.

O quão difícil foi escrever “O Parque das Irmãs Magníficas” e em quais aspectos ele difere de trabalhos anteriores?

Não foi difícil. O difícil foi responder ao Jornalismo. Encarar outra vez todas as formas sutis de violência e transfobia por parte dos jornalistas, enfrentar o que eles pensam que sabem sobre o livro, embora em 90% das vezes estejam absolutamente equivocados. O difícil é suportar perguntas do tipo: “Existia a Tia Encarna? Me explica?”. Lhe exigem uma ficção para dar conta de uma verdade, algo que sempre fazem com as escritoras mulheres.

A narrativa se desenrola a partir do resgate de um bebê por um grupo de travestis, que passa a cuidar dele. É destacado, na obra, o incômodo da associação com a infância. Para além da marginalização, que causa tal separação, a que ponto te incomoda a violência do bem e mal?

Bom, são formas elementares de ler o mundo. Isso funciona em um quartel militar, em um colégio de monges, em lugares onde a lógica medieval sempre funciona para explicar algumas coisas. Eu respeito Las Malas (título do livro em espanhol, que se refere às “Irmãs Magníficas”), a perseguição à Tía Encarna e ao seu filho. Assim foi escrito este livro.

O olhar sobre travestis é socialmente engessado em sofrimento. No livro, você não nega as violências (pelo contrário), mas parece mais preocupada em reclamar contornos não estáticos – a famigerada humanidade. Qual é o seu cansaço em pincelar o que deveria ser óbvio, mas para a maioria não é?

Não sei se escrevi reclamações, ou evidências, da m… que nos afoga. Escrevi um romance honestamente, um romance nu. Como não vou escrever sobre esse horror também? Porém, não estou aqui para demonstrar nada. Não é didática, não é política, não é nada disso. É uma ficção. Os que leem saberão onde os tocará.

Foto: María Palacios

Te incomoda a associação, culturalmente muito em alta, da artista de “minoria social” com uma suposta obrigatoriedade de também ser educadora?

Além de tudo que foi tirado de mim, toda a violência, toda a m… jogada em mim, tenho que ter paciência e explicar as coisas? Não. Eu quero descansar. Quero fazer ficção.

Você diz que a travesti carrega o ódio do mundo nas costas. Em certo momento, a protagonista percebe que jamais conseguiria dar tudo por uma pessoa. “O amor não viria, porque sabia que eu não poderia responder-lhe com bondade”, diz…

Esse momento em particular do romance é como o fulgor de quem o escreve, que se dá conta que aquele amor exige muito, que só atinge aqueles dispostos a se dissipar em favor de um sentimento que vem programado, que pedem e dão como, se fosse possível, um amor recíproco e estável.

É possível dar tudo por alguém ou é uma ilusão?

Não sei, nunca tive que dar tudo de mim por um homem. Você teria que perguntar a alguém que acreditasse em tal mentira.

O conceito de romantismo estrutura a heteronormatividade, onde o núcleo sagrado de pai-mãe-filhos é valorizado em detrimento de outras relações. Existem críticas à centralização do amor romântico até (principalmente) entre pessoas do mesmo gênero ou não-binárias; de como ele poderia alienar e criar expectativas irreais sobre uma única relação. Como você observa a dinâmica entre amor romântico e um, supostamente, mais amplo?

Nunca tive um amor romântico. Como travesti, isso esteve proibido para mim. Preferi falar de alianças, de amores que não completam nada. Nem vem me completar, nem eu tenho que completar ninguém. Creio na companhia e nas pessoas que não precisam de ‘um outro’ para estar alegres. Acredito na militância sexual, em pessoas que fazem sexo e se divertem e exploram. Sou um pouco loba das estepes, veja bem… no que acredito, sim, é que a família, esta última bandeira do catolicismo, do evangelismo, das direitas latino-americanas, seja um lugar terrivelmente inseguro para crianças e mulheres. Aí, a maioria dos abusos infantis ocorrem dentro das famílias. Aí, os assassinatos de mulheres acontecem pelas mãos de seus maridos, de seus namorados; isso deve ser dito.

Com a segregação, muitas vezes legitimada por instituições públicas, é possível fazer parte de uma nação que, como você coloca no livro, parece um monstro que se alimenta de travestis?

Só posso falar sobre mim, pelo sentimento que tenho com a Argentina. Este país mata as travestis, matou e continuará matando. Esta não é minha pátria. Não tenho sentimentos nacionalistas. Não me importa se ganhamos uma Copa do Mundo, se Messi ou Maradona ou ‘quem quer que seja’ deixa feliz toda uma nação que durante décadas tentou matar as travestis. Mas esta terra, onde sempre existiu travestis, antes mesmo da colônia, está cheia de gente que faz com que eu não vá para outros lugares, que eu não conceba a vida em outro local, porque, afinal, os lugares são feitos por pessoas.

Travestis sempre contaram suas histórias, mas poucos mecanismos estavam dispostos a registrar e divulgar. No Brasil, seu novo livro é publicado pelo selo Tusquets, da editora Planeta. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. Como percebe o movimento do mercado editorial?

Bom, espero que não me matem. Coloquei minhas tetas ano passado e quero aproveitá-las por pelo menos mais uma década. Por outro lado, pelo menos estou acompanhada por outras escritoras travestis que estão criando leitoras, que vêm fazendo um estilo, um modo de escrever. Espero que em breve chegue ao Brasil Claudia Rodríguez, escritora chilena travesti que acredito ser a melhor escritora viva. Todas e todos nós que escrevemos estamos atrás dela.

Você também é atriz. Qual a diferença entre falar palavras escritas por outras pessoas e traçar as suas próprias?

A diferença é o trabalho. É o estudo. Estudar a letra, ensaiar, conhecer a palavra alheia. Conhecer o autor, sua vida, desvendar a maior quantidade de mistérios possível.

Você traz as travestis de Córdoba como super-heroínas, com rostos cobertos por máscaras – as suas maquiagens. Qual o custo desses poderes?

Veja bem, quase todas terminam mortas.

Livro: O Parque das Irmãs Magníficas

Autora: Camila Sosa Villada

Páginas: 208 (preço sugerido: R$ 49,90)

Selo Tusquets, Editora Planeta