quarta-feira, 18 de março de 2020

domingo, 22 de setembro de 2019

sábado, 21 de setembro de 2019

quarta-feira, 31 de julho de 2019

‘Blade Runner 2049’ reproduz o mito

|

| Cena de 'Blade Runner 2049' |

‘Blade Runner 2049’ reproduz o mito

Ryan Gosling é o protagonista da continuação de um filme icônico da cultura. "Tive que processar a ideia de fazer parte de algo imenso", afirma

O ATOR QUE NÃO INTERPRETA SUPER-HERÓIS

VILLENEUVE, O DIRETOR PERFEITO

HARRISON FORD ASSEGURA QUE SE MANTÉM O TOM DE "PESADELO EXISTENCIAL"

segunda-feira, 30 de outubro de 2017

A última fronteira de Joan Didion

|

| Jan Didion, seu marido e filha em sua casa de Los Angeles em 1968 JULIAN WASSE |

A última fronteira de Joan Didion

O ator Griffin Dunne estreia um documentário sobre sua tia, uma lenda do Novo Jornalismo

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS

29 OUT 2017 - 09:39 COT

Eliane Brum / Nuestro mundo muere antes que nosotros

sábado, 9 de janeiro de 2016

Indiana Jones é a melhor personagem da história do cinema

Indiana Jones é a melhor personagem

da história do cinema

sábado, 25 de abril de 2015

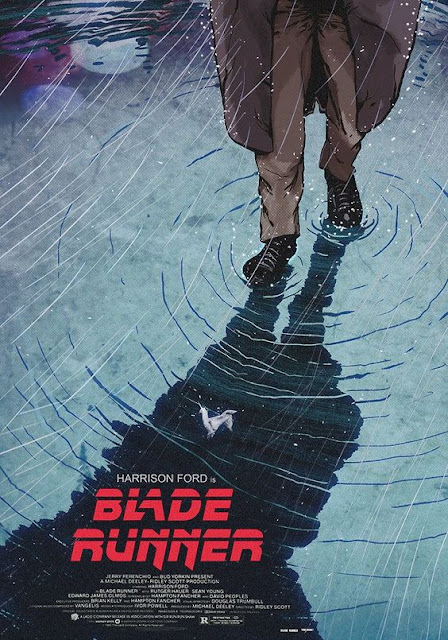

Revisitando "Blade Runner" / Uma análise deste cult movie fruto do cinema industrial americano

Revisitando "Blade Runner"

Uma análise deste cult movie fruto do cinema industrial americano

25 abril 2015

"Temeu que seu filho meditassenesse privilégio anormal edescobrisse de alguma maneira suacondição de mero simulacro. Não ser homem, ser a projeção dosonho de outro homem,que humilhação incomparável,que vertigem!".J. L. Borges

Blade Runner, que poderia ser traduzido como "o que corre sobre a lâmina", expressão criada por William Burroughs, foi lançado em 1982 e em pouquíssimo tempo, tornou-se um cult movie. No ano de 2019, um ex-polícia de Los Angeles é chamado para exterminar quatro replicantes que ameaçam a vida do seu criador, em busca de mais tempo de vida. Os replicantes são androides, criados à imagem e semelhança do homem, com todos os seus componentes racionais, e a princípio, destituídos de emoção. A companhia Tyrell, fabricante dos androides, criou estes duplos do homem para que eles executem tarefas interplanetárias em lugares onde a permanência humana não seria possível. Agora, quatro deles escaparam e estão em busca do seu criador, porque o seu tempo de vida é muito curto e eles desejariam (como os seres humanos), viver um pouco mais.

|

| Blade Runner. Harrison Ford e Edward James Olmos |

O que poderia ser mais uma ficção científica bem acabada, baseada num romance de Philip K. Dick, escritor do gênero, acabou se transformando num paradigma para se compreender a contemporaneidade e, na altura, a tão discutida pós-modernidade. Dentro de seus 123 minutos, encontramos praticamente todas as características de uma época, que por estar tão próxima, ainda não conseguiu ser devidamente definida. De neobarroco a new-retrô, passando por pós-moderno e até por outro estágio da modernidade, os anos 80 assumiam-se como um momento impreciso, em que mesmo as definições são incertas. Mas, não vai ser a nomenclatura o determinante das características desta era. Blade Runner conseguiu, como um espelho hiper-realista, refletir as discussões teóricas da época em que foi realizado, há mais de 30 anos e, certamente, continua a refletir algumas questões pertinentes ainda hoje.

Antes de mais nada, Blade Runner é fruto do cinema industrial americano. Mesmo tendo virado cult, o seu realizador não vem de nenhum movimento do cinema dito "de arte", não pertence à vanguarda e nem faz cinema underground. Ridley Scott, veio da publicidade, tendo estudado pintura e desenho numa escola de arte. Seu primeiro filme, The Duellists (1977), ganhou o prêmio de revelação em Cannes. Em 1979, ele realiza Alien, ficção científica que mais tarde foi visto como uma metáfora da AIDS (SIDA) e teve duas continuações, que não foram dirigidas por Scott. O cinema americano típico, sempre teve seus fãs célebres, que conseguiram descobrir grandes autores por trás da máquina de fazer filmes.

|

| Blade Runner Los Angeles |

A marca registada do cinema americano são os filmes em que o herói nunca morre e salva sempre a heroína com direito a um happy end. Mas, como todas as fórmulas, esta também sofreu desgastes sobretudo pela mudança do mundo, exterior ao ecrã, em que o sonho dourado do fim da II Guerra foi sendo substituído por outros terrores mais quotidianos, como a Guerra Fria, a morte de Kennedy, a Guerra do Vietnam, a ameaça da chantagem nuclear e muitas outras guerras, escândalos, etc. e etc... No cinema aparece o Neorrealismo, a Nouvelle Vague, experimentos que antes estavam limitados a alguns autores, chegam provocando a decupagem clássica, que, rapidamente, absorve um pouco de tudo para recuperar seu público perdido.

Mesmo alterando um pouco o modo típico de construir filmes, o cinema industrial não perde sua matriz básica: o mito do herói[1]. E o grande herói americano vem dos filmes de faroeste. André Bazin considerava o western como o cinema par excellence, já que o cinema é, principalmente, movimento. Além disso, os westerns, apesar de sofrerem a influência de outros gêneros, e de acompanharem "a evolução do gosto cinematográfico", nunca perderam a sua essência, que se confunde com a "essência mesma do cinema" (Bazin in: Rieupeyrout 1963: 7). Por que este género seria a essência do cinema? Porque nele encontramos vivo o mito do herói, que atravessou o tempo e pode ser visto até hoje nas mais avançadas ficções científicas. Mas o western sofreu transformações que transfiguraram alguns herois, a ingenuidade do princípio foi sendo substituída por um olhar mais duro: longe da perfeita harmonia do bem contra o mal, do mocinho que ficava com a mocinha, partiu-se para a ambiguidade, e, principalmente, para a solidão do herói.

"No entanto, este cinema de heróis falidos, solitários, traídos, desequilibrados, impotentes, é o único cinema industrial vivo na América" (Nazário 1982: 37). Do herói todo-poderoso, chegamos a um herói entregue à própria sorte, que apanha, é enganado, mas que, no fundo, permanece um durão. Um legítimo hard-boiled[2]. O bom cowboy não morreu, mas dentro do seu espaço infinito, o Oeste, ele se confunde com um herói mais cru, que vive preso na escuridão constante e em escritórios enfumaçados - o detetive noir. Tirado das páginas do romance policial de Dashiell Hammett (e mais tarde de James Cain, Raymond Chandler, Ross MacDonald), o filme noir é também um produto típico do cinema americano. Quando, em 1941, John Huston decide refilmar The Maltese Falcon (romance de Hammett), quase ninguém lhe deu crédito. O livro já havia sofrido (e aqui o verbo sofrer se encaixa perfeitamente) duas adaptações para o ecrã e ambas foram um fracasso. Huston, para a surpresa de todos, decide fazer o filme, e acaba criando um gênero no cinema (que já existia na literatura): o policial noir[3].

|

| Blade Runner. O olhar do android |

A atmosfera de The Maltese Falcon é irrespirável. O clima é claustrofóbico e os personagens não poupam ninguém. O detetive é um solitário durão, capaz até de trair um amigo e de entregar a sua amada à polícia. Todo o filme parece envolto em fumaça e sombras. O surgimento do filme noir abriga várias versões, que não são necessariamente controversas: "Alguns especialistas atribuem o florescimento do film noir (...) a alguns refugiados alemães - Lang, Wilder, Preminger, Siodmak - que trouxeram consigo lembranças do estilo desenvolvido nos estúdios da UFA em Berlim. Outros sugerem que era simplesmente uma questão de economia" (Friedrich 1988: 92). Os chamados filmes negros, são frutos dos estúdios da Warner, que na época produzia num clima frugal, com cenários baratos, nada melhor então que cobrir tudo com muita chuva, fumaça e escuridão.

Blade Runner é herdeiro legítimo do cinema clássico norte-americano, descendente direto dos westerns e do filme noir. O filme de Ridley Scott pode ser usado como paradigma da sociedade atual - o enigma da Esfinge foi desvendado. A humanidade não tem mais que responder ao inanimado-objeto, ela agora tem questões que, talvez, somente este objeto possa responder. O homo-sapiens evoluiu (?) na escala das espécies para o homo-consumus, e seu desejo é desviado para os objetos, que aparentemente suprem sua falta de tudo, sua eterna incompletude. A angústia - o ser diante do Nada (segundo Heidegger), é a marca registada de nossa época, que substitui este "nada" pelo simulacro de uma presença qualquer.

Já não temos mais certeza do real. Seria Deckard, o detetive de Blade Runner, também um androide?[4]. Para Calabrese, os replicantes possuem uma metáfora-matriz: sua origem como remake acaba sendo esquecida porque eles se aprimoram mais que o original. A repetição se aperfeiçoa e cria uma estética - a "estética da repetição". (1987: 41). Omar Calabrese não vê a estética da repetição como esvaziadora, ou empobrecedora, mas como uma nova estética que só foi possível surgir no auge do esgotamento das imagens reais e do reaproveitamento (ou reciclagem) do próprio imaginário artístico.

|

| Blade Runner. Os personagens da história |

Definitivamente estamos em outra era. "O pós de pós-modernidade indica de fato uma despedida da modernidade (...) ". (Vattimo 1987: 8). Uma era que, como o filósofo italiano afirma, não é a superação da modernidade. A contemporaneidade eliminou ou absorveu os corolários básicos de uma modernidade iluminista que caminhava com passos firmes para um progresso inexorável. Perdidas as utopias, que poderiam se localizar num futuro brilhante ou num passado bucólico, o homem caminha hoje num tempo esquizofrênico, como disse Fredric Jameson (1983), onde passado, presente e futuro se confundem.

O ano é 2019, mas poderia ser 1950, ou mesmo 2015. A caracterização da época em Blade Runner é estudadamente caótica. Os carros-naves voam sobre uma Los Angeles iluminada por gigantescos outdoors; vemos ruas abandonadas, prédios ultramodernos e escritórios enfumaçados. O caçador de androides está mergulhado num tempo esquizofrênico. O cenário do filme lembra um dos museus que Eco visitou em sua Viagem na Irrealidade Cotidiana: "Como numa novela de Heinlein ou Asimov, tem-se a impressão de entrar e sair do tempo numa névoa espácio-temporal em que os séculos se confundem" (1984: 17). O homem contemporâneo decreta o fim da História e por isso é condenado a viver no presente perpétuo. As ficções das décadas de 40 e 50, projetavam um futuro terrível, dominado pela Grande Ordem, à qual todos estariam submetidos, até uma volta para a sociedade pré-tecnológica (uma utopia passadista), pois ali o homem reencontraria sua essência. Blade Runner projeta um futuro com a nostalgia do passado. Nostalgia que é para a sociedade contemporânea uma espécie de substituto da utopia. “(...) a reapropriação do imaginário dos anos 50 pode ser entendida como ímpeto nostálgico pela vivência intensa desse período - nostalgia por uma crença, nostalgia por uma dimensão da experiência que parece cada dia mais afastada" (Peixoto e Olalquiaga 1987: 84). A nostalgia supre a carência de um mundo real.

A esquizofrenia de nossa época, explícita imagisticamente em Blade Runner, é bem definida por Jameson, que, utilizando a explicação de Lacan sobre os esquizofrênicos, transporta esta psicose para a sociedade como um todo. Mais do que nunca, estamos vivendo tão intensamente o presente, que esta experiência é quase alucinogénia (Jameson 1983: 118-20). Não existe a necessidade de se projetar um futuro, porque o eterno presente, mesclado de recordações do passado presentificado, ocupa todos os nossos sentidos. Para construir uma Los Angeles em 2019, busca-se na imagerie do próprio cinema todos os elementos necessários para compô-la. E o grande sentimento que paira sobre o filme é a nostalgia. Nostalgia de outra era, onde existiam pessoas de verdade, capazes de sentimentos reais e que possuíam alguma substância por trás das máscaras. Agora é o tempo da iconolatria. Destruir as imagens (replicantes), é uma tarefa perigosa. Se o original vai se perdendo, o que pode restar? "Mas o seu desespero metafísico vinha da hipótese de que as imagens não ocultassem absolutamente nada, e de que não fossem em suma imagens construídas a partir de um modelo original, mas tão simplesmente, simulacros perfeitos, irradiando para sempre o seu fascínio" (Baudrillard, apud: Mello 1988: 31). Por isso, Deckard tinha que ser um detetive. Em busca da sua identidade e de todas as identidades perdidas.

|

| Blade Runner. Rutger Hauer como o android Roy Batty |

O detetive sai para descobrir quem são os replicantes e exterminá-los. Só que sua busca acaba sendo uma armadilha, ele vai ao encontro da sua própria identidade. "O que procuram nos outros é algo que diga o que eles próprios são" (Peixoto 1987: 13). No final, Deckard não tem certeza de sua originalidade, quem pode garantir que ele também não é um androide? Quando Rachel (a replicante por quem ele se apaixona) pergunta: Você já fez o teste em si mesmo? (um teste usado para identificar replicantes), Deckard sente a sua condição de matriz ameaçada. Se a memória de Rachel pôde ser implantada, por que não a dele? Se a cidade que ele mora parece um grande cenário, por que não seria ele também uma imagem de um original perdido? O cinema presentifica uma alteridade ausente, que pode nunca ter existido. Se duvidamos da existência de um original por trás de tantas simulações que invadem nosso dia-a-dia (simulação de guerras, notícias, colagens, inserção de pessoas onde elas nunca estiveram) pelo ecrã da televisão e dos computadores, Deckard leva ao extremo a nossa desconfiança das imagens e se pergunta se ele também não é uma mera projeção.

O que fazer numa cidade que confunde épocas, que mistura todas as etnias e seres, humanos ou não? Deckard tem razão em duvidar de sua realidade, e como retrato de um dado momento e da própria arte, já não sabe o que é ou não original. Ele faz parte da estética da repetição e seu mundo é um inventário de décadas passadas, com um provável futuro, eternizado num presente que se arrasta ad infinitum. Mas, ao recriar outras épocas, não se fez simplesmente um decalque. O velho é acrescido do novo, ao olhar o passado, recria-se o presente, mas com os olhos do presente e seus horizontes de expectativa. Deckard não é simplesmente um detetive noir. Ele é personagem de uma era-pastiche[5], que sabe reciclar o policial noir, uma ideia de um filme de Antonioni, os westerns, a televisão com suas imagens obscenas - que penetram em todos os recônditos em busca de expor a verdade em primeira mão, e do grande cenário em que vai se transformando o mundo, segundo alguns apocalípticos.

Deckard pode ser um detetive hard-boiled ou um caçador de androides, profissão que ainda não existia nos policiais noir. Ele acaba sendo os dois, e ainda um terceiro: um cowboy solitário, deserdado, que mesmo a dureza dos detetives privados não conseguiu apagar algo de ingênuo e até romântico. Deckard por um momento pertence a uma época em que o mocinho não entregava a mocinha e partia em busca dos grandes espaços, da terra nova a ser conquistada. Mas, a nova terra, que é na verdade a terra-virgem, verde, os grandes espaços longe da cidade claustrofóbica, não é uma utopia a ser alcançada. No filme, Deckard foge da cidade e logo encontra o verde, o céu azul. Parece que tudo sempre esteve ali, ao alcance de qualquer um. Ele não foge para outro mundo, apenas, como um on the road, põe o pé na estrada e a vida nova já está pronta para recebê-lo. O final de Blade Runner, aliás, é puro pastiche: as imagens que aparecem pertencem, de facto, a outro filme – The Shinning, de Stanley Kubrick.

|

| Blade Runner. Sean Young como Rachael |

Omar Calabrese acredita que "onde quer que ressurja o espírito da perda de si, da argúcia, da agudeza, aí reencontramos pontualmente labirintos" (1987: 146). Cada vez mais a angústia do vazio absoluto se instaura, e a humanidade, perdendo seus referenciais, seu contato pleno com a realidade, acaba por se perder dentro de seus próprios labirintos. Mas em Blade Runner, além do labirinto interior de seu personagem, temos Los Angeles, uma cidade-labirinto, povoada de ruelas tortuosas e sem pontos de referência, que a transformem numa cidade com começo, meio e fim (ou vice-versa). Tem-se a nítida impressão de um labirinto circular, onde todos acabam se perdendo. E um labirinto com seres mitológicos, ou, pelo menos, simulacros desses seres, sobrevoando a cidade. O prédio onde vive Tyrell, o criador dos replicantes, lembra uma pirâmide, ou uma fortaleza, e seu guardião é uma coruja. A coruja, que não consegue suportar a luz do sol, é o símbolo da racionalidade, sendo a ave de Atena, a deusa da sabedoria. Em Blade Runner, a coruja é também um replicante, e seu olhar paira sobre todos que entram na fortaleza de Tyrell. Uma guardiã artificial que protege seu criador de visitas indesejadas e/ou perigosas.

Tyrell vive numa "Fortaleza da Solidão"[6], cercado por suas criações e à espera do filho pródigo, Roy, o replicante mais perfeito, tão perfeito que é capaz de ter sentimentos, coisa que em 2019 era rara até nos seres humanos. Roy volta em busca de vida e quer que seu criador-pai impeça o iminente processo de destruição dos replicantes. Mas Tyrell é uma síntese do Homem "moderno": tomou em suas próprias mãos o controlo total da natureza, é um demiurgo que resolveu participar da criação, e, através da técnica e da razão, fez surgir um novo mundo, controlado e (aparentemente) perfeito. Resolve a aporia do Criador, transformando-se NELE. Não é preciso mais que a humanidade perca o seu tempo, imaginando de onde vem a vida. Ela, a vida, brota do próprio homem racional que prescinde da fé em outra instância que não a racionalidade total. Deus está morto, mas o Homem também não conseguiu atingir a imortalidade. Tyrell não pode dar mais vida às suas criaturas e por isso é assassinado. Sua morte é extremamente contemporânea: só o excesso ainda pode significar. Digo sua morte no sentido formal - ele tem a cabeça esmagada por Roy. Um parricídio pós-moderno e também mitológico. Édipo, milhares de anos atrás, matou o pai e depois arrancou os próprios olhos. Em Blade Runner, Roy, antes de matar o pai, arranca-lhe os olhos, criando assim um Édipo mais que completo, hiper-real.

Los Angeles é um labirinto onde habitam seres mitológicos ou não, mas um labirinto vigiado o tempo inteiro. Ninguém está a salvo do controlo do olhar. O ideal das construções atuais seriam panóticas? Tais como o prédio onde vive J. F. Sebastian (um projetista de replicantes)? Uma construção de onde podemos divisar todo o resto a partir do centro, e, neste caso específico, com um teto transparente que traz para dentro os outdoors que convidam a todos para o grande banquete consumista? E o consumo já não é apenas de objetos, mas, principalmente, de imagens. Parece que, de tanto consumir imagens, elas foram se gastando e já não existe a possibilidade de se criar novas imagens. Instaura-se uma política completamente ecológica; recicla-se todo o inventário imagético, e, a partir daí, surge a nova arte (a estética da repetição de Calabrese).

|

| Blade Runner. Sean Young como Rachael |

Em Blade Runner temos o filme noir, a ficção científica, o western (o mito do herói) e temos também Antonioni. Quando, em 1967, o cineasta italiano, Michelangelo Antonioni, faz Blow Up, não imaginava certamente que o filme (uma discussão sobre a imagem - até que ponto ela pode captar o real) viraria um texto bastante citado. Desde Blow Out, de Brian DePalma, até a comédia de Mel Brooks, High Anxiety, o filme, ou, pelo menos, a ideia de Antonioni, foi retomado. Em Blade Runner temos um computador que amplia uma foto sucessivamente. As ampliações vão mostrando a Deckard detalhes que ele não percebera, e vão ajudá-lo a encontrar uma replicante. Não são mais as pessoas que dominam as imagens, mas o computador, capaz de revelar o que os olhos humanos não conseguiram perscrutar. Antonioni, apesar de duvidar da imagem, quis ser seu senhor absoluto. Seus experimentos no cinema mostram um diretor que controla tudo, até as cores podem ser usadas ao seu bel-prazer. Já em Blade Runner, quem controla a imagem é o computador, que amplia até o infinito as possibilidades da visão humana.

Replicantes, computadores... Máquinas que aos poucos substituem o ser humano. Este é o grande terror do demiurgo - criou seu duplo e este pode, facilmente, tomar seu lugar. Deckard começa a duvidar da sua originalidade. Mas, quem sabe se ele e Rachel não poderão ser felizes? Ela é seguramente uma replicante, mas não tem seu tempo de vida determinado, como nós mesmos. As máquinas foram criadas pelos humanos e se existe uma "sociedade Frankenstein", somos inteiramente responsáveis. Estamos numa aporia, que dificilmente será resolvida: a razão veio para suplantar o misticismo, para criar um universo totalmente controlado. Mas a razão já não resolve tudo. Ficou o vazio no seu lugar, um lugar que ela tentou preencher com a utopia de um grande futuro, em que a humanidade, evoluída e científica, conseguiria resolver tudo. E o que fica no lugar das respostas são mais perguntas e um tédio profundo. Não mais utopia, mas nostalgia de um tempo que ainda acreditava em utopias. Deckard não foge para criar um novo mundo, mas para tentar sobreviver com Rachel num mundo que parece mais real.

|

| Sean Young e Harrinson Ford |

Finalmente, a luz aparece em Blade Runner. Uma luz intensa que guia Deckard e Rachel para a imensidão do não-urbano. Para o grande espaço ainda não destruído pelo homem. Deckard foge, e como Ray Milland em O Homem dos Olhos de Raio X (de Roger Corman), ele foge de si mesmo. No filme de Corman, Ray Milland é um médico que possui a visão de raio X. O que num primeiro momento é maravilhoso, a capacidade de ver tudo, vai se transformando numa terrível maldição: ele não vê só o que está sob a pele, mas além dos órgãos, os átomos. De tanto ver, ele já não enxerga nada. A sua fuga é um momento de absoluta solidão. Ninguém o persegue, mas ele tenta fugir da sua visão, dele mesmo, tentando ser mais rápido que a maldição que carrega. Deckard, como um detetive, também viu demais. E como típico habitante de uma cidade-mensagem, ele foge para o campo, montanha, qualquer lugar, que não tente encher sua visão com o excesso da imagerie, que povoa as ruas de um mundo tornado "uma obra de arte que se gera a si mesma" (Nietzsche, apud: Vattimo 1987: 80).

Pelo menos para Deckard e Rachel o final pode ser feliz. Se Blade Runner virou cult por ser o retrato de uma época, fica a pergunta: e nós teremos também a possibilidade de um final feliz? Será que o cinema vai chegar à mesma conclusão do personagem de Ítalo Calvino que "entendeu que fotografar fotografias era o único caminho que lhe restava, aliás, o único caminho que ele havia obscuramente procurado até então" (Calvino 1992: 64)?

|

| Harrinson Ford e Sean Young |

Notas

[1] Em seu livro, O Poder do Mito, Joseph Campbell vai buscar os mitos modernos e mostrar que eles não morreram, mas renascem em várias instâncias, e o cinema americano, principalmente os westerns, criam seus mitos - heróis que vão servir de modelo para a vida das outras pessoas. (1990: passim).

[2] Hard-boiled é uma expressão inglesa que saiu da cozinha para a literatura. É Ruy Castro, prefaciando o livro de Dashiell Hammett, Continental Op (São Paulo, 1989), que nos dá a definição de um termo que acabou virando um estilo. Hard-boiled é uma expressão que servia apenas para designar "ovos cozidos além do ponto". Depois, na década de 20, a crítica literária usou esta expressão para falar dos personagens durões de Dashiell Hammett, um escritor que fez escola na literatura policial.

[3] O romance de Dashiell Hammett, The Maltese Falcon, foi comprado pela Warner Bros., que apesar de contar com o próprio Hammett entre seus roteiristas, preferiu entregar o livro para outros roteiristas, que conseguiram desvirtuar totalmente a obra, dando-lhe inclusive, um final feliz. O filme foi um fracasso e a sua refilmagem logo depois, também não foi muito longe, sendo considerada por Betty Davis, "um dos piores abacaxis que já fiz." John Huston acreditava que o livro não tinha sido bem adaptado e seu filme é bastante fiel ao original de Hammett. O detetive hard-boiled, Sam Spade, é finalmente levado à tela como seu autor o criara e a atmosfera claustrofóbica do filme, com sua fotografia quase documental, acaba criando um gênero, o filme noir. (O. Friedrich, São Paulo, 1988: 88-92).

[4]. A versão de Blade Runner que estou analisando é a que foi lançada primeiro nos cinemas, com as modificações feitas por Ridley Scott após as exibições-teste (exibições feitas para um público que vai responder um questionário emitindo suas opiniões). O estúdio, normalmente, leva em conta as respostas deste público-padrão, e os filmes são modificados de acordo com a exigência dessa classe especial de "críticos". Não vou usar a nova versão, ou seja, a versão original, sem cortes, que foi exibida nos cinemas em 1993.

[5] Para Omar Calabrese o pastiche não é "obra de pura citação", mas "pelo contrário, é sanção preliminar da existência de um gênero devida ao reconhecimento de marcos de gêneros tradicionais, e invenção consequente do super-género (limite de todos os géneros) como romance de pesquisa, que extrai dos géneros precisamente o momento indiciador" (1987: 65).

[6] A "Fortaleza da Solidão" é um lugar, no coração de uma rocha, onde o Super-Homem (o personagem de banda desenhada que surgiu em 1938) vai se esconder quando quer um pouco de paz. Ali ele " mantém seus robôs, cópias fidelíssimas de si próprio, milagres da tecnologia eletrônica, que de vez em quando envia pelo mundo para realizar um justo desejo de ubiquidade" (Eco, 1984: 10)