terça-feira, 29 de setembro de 2020

segunda-feira, 28 de setembro de 2020

Estanque / A proposição de Angelo Gonçalves

Pois a arte – e afinal não vejo outra definição que englobe todas as demais – é uma atividade que consiste em produzir relações com o mundo, em materializar de uma ou outra forma suas relações com o tempo e o espaço.

(Nicolas Bourriaud)

Dificilmente resisto à tentação de procurar sentidos nas palavras, para além daqueles que elas contêm. O escritor argentino Julio Cortázar dizia que as palavras eram um mistério que ele gostava de desvendar, de penetrar, para criar novas relações, e revelações, mesmo, e sobretudo, nas palavras banais do quotidiano:

Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas.

Angelo Gonçalves é um artista que, como o escritor argentino, não aceita as coisas como lhe são dadas – usa os objetos (palavras) banais do quotidiano e com eles cria a sua arte. Uma arte que está em processo desde que ele começou a explorar, de forma mais densa e consciente, as camadas de significação que se ocultam sob os tetos das palafitas, das casas provisórias, da impermanência do que devia ser permanente e sólido. Mas, ao contrário de diversos artistas contemporâneos, que agem sobre os objetos artísticos anteriores, que habitam, e tomam para si, as artes de outros e atuam sobre elas, num processo a que o Nicolas Borriaud chama de pós-produção, Angelo Gonçalves atua sobre o real, sobre a materialidade dos objetos que são, quase sempre, restos e sobras da sociedade de consumo.

|

| Estanque, exposição (proposição) de Angelo Gonçalves |

Estanque é uma exposição e uma proposição – estancar é conter o curso dos líquidos, e é também esgotar-se, chegar a um ponto fixo, do qual não se consegue sair. O que não traduz o fluxo irreprimível do artista que apresenta, nessa exposição, 2 pinturas, 2 fotografias e 2 instalações construídas in situ. Nenhuma delas está estanque, pois são dialogantes – entre si mesmas e entre outras exposições do artista. Há, no entanto, um elemento comum: a água que está contida, representada através das palavras e das imagens, insinuada pelos recipientes que compõem os objetos, pelas manchas nas pinturas mas, efetivamente, ausente. A fragilidade das instalações corresponde à fragilidade da escultura fotografada que foi escolhida, pelo próprio artista, como a imagem desta exposição: uma palafita, com seus pilares à mostra, como desnudados pela água que parece rarear.

|

| Estanque, exposição (proposição) de Angelo Gonçalves |

Há outra fotografia, que acompanha esta imagem, que mostra o manancial seco, com a casa/palafita no meio, perdida entre as margens que se estendem e tomam o lugar outrora ocupado pela água. Em galego, estanque é o nome que se dá a uma barragem, a um tanque artificial. Como aquelas que estancam os rios que deveriam fluir.

|

| Estanque, exposição (proposição) de Angelo Gonçalves |

Como disse, mais que uma exposição, Angelo Gonçalves apresenta-nos uma proposição que é antagônica à ideia de estancar, de cortar o fluxo, de chegar a um ponto, aparentemente, final. Marcel Broodthaers afirmou que “desde de Duchamp, o artista é o autor de uma definição”. O artista, como Cortázar, define a função dos objetos nas suas criações, afastando-os da sua aparente banalidade e criando novos sentidos que podem estar estagnados num tempo e espaço definidos, mas que continuam o seu percurso para além do momento exato, e estanque, da sua criação.

sexta-feira, 25 de setembro de 2020

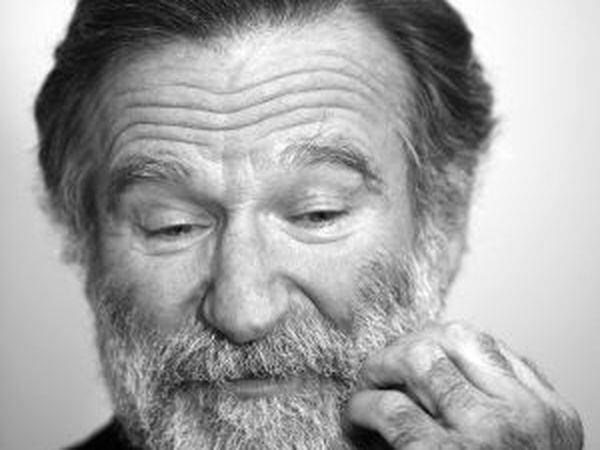

“Já não sou eu” / Os últimos dias de Robin Williams

“Já não sou eu”: os últimos dias de Robin Williams, um gênio que estava se quebrando por dentro

O ator se suicidou apenas seis meses depois de começar a notar os sintomas da demência com corpos de Lewy, uma doença que ele nunca soube que sofria. Um novo documentário nos apresenta os últimos dias de um dos comediantes mais brilhantes da história

quinta-feira, 17 de setembro de 2020

Martin Luther King, um líder moral ou um adúltero mentiroso

|

| Martin Luther King |